StrutsからSpringへの自動コンバート方法を知る

まだStruts 1やSeasar2を使っていませんか?

かつてStruts 1は、多くのJavaシステムで採用されてきました。Javaエンジニアが確保しやすく、様々なプラットフォームで運用できることが理由でした。現在も、大企業の基幹システムなど、業務システムの中で現役稼働しているケースは決して珍しくありません。

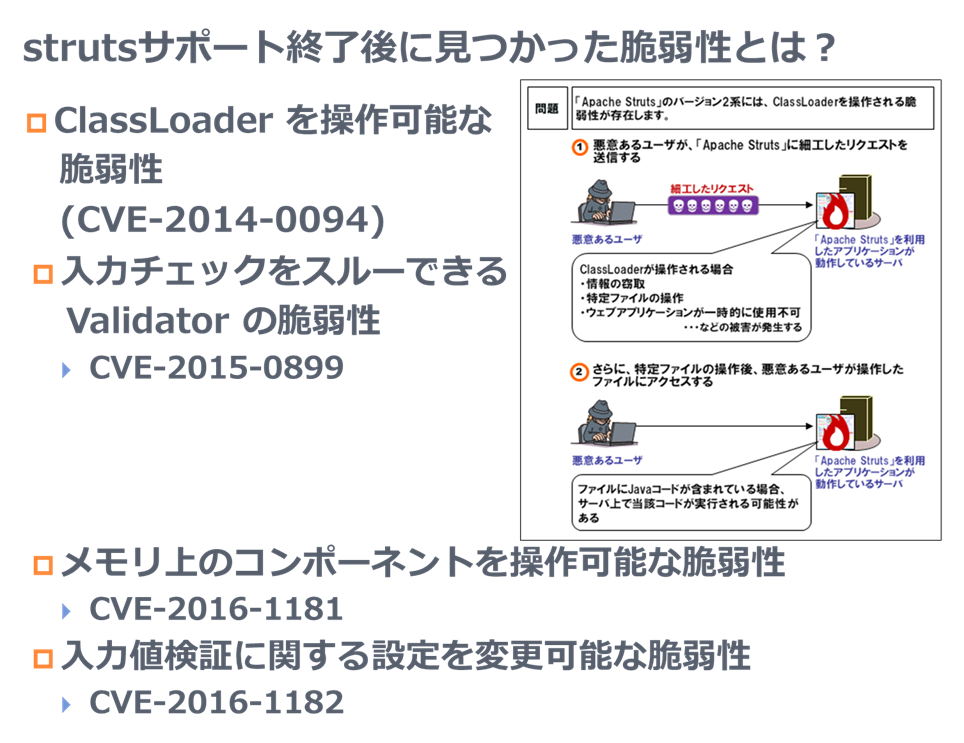

しかしStruts 1は、2008年に開発が停止され、2013年にはサポートも完全に終了しています。それ以降、重大なセキュリティ脆弱性(CVE)が複数報告されており、そのまま使い続けることは極めて高いリスクを伴います。

とはいえ、「現在は特に問題なく動いている」「移行にかける予算も人材も足りない」といった理由から、移行に踏み切れない企業が多いのも実情です。しかしこの”セキュリティリスクの先送り”が、将来的に企業の競争力やシステムの安全性を著しく損なう可能性を秘めています。

セキュリティリスクのあるStrutsから現代的なJavaフレームワークであるSpringへの移行は、「ゼロからの再構築」ではありません。既存の資産を活かしながら、効率的かつ現実的に進められるプロセスです。

本記事では、移行の全体像から、「どこまで自動変換が可能か」「どの部分に手作業が必要か」といった具体的なポイントまで、わかりやすく解説します。

脆弱性のあるStrutsからSpringへのスタイルズのフレームワーク移行サービスはこちら→

旧フレームワークの「見えない負債」とは?

技術的負債とは?

「技術的負債」とは、開発や運用において将来のトラブルやコスト増につながる問題を放置している状態を指します。Struts 1のようなサポート切れのフレームワークを使い続けることは、セキュリティや人材確保、保守性の面で将来にわたって大きな負債を抱え続けることを意味します。

現時点で大きな障害が出ていない場合でも、「最新のOSで動かない」「保守を担当できるエンジニアが見つからない」「セキュリティスキャンに引っかかる」など、いずれ必ずコストやリスクとなって顕在化します。現行の状態を維持することは、現状のコスト増にはつながらないものの、将来的にコストを生む可能性が非常に高いという観点から、『技術的負債』といわれています。

技術的負債の3つの側面

セキュリティリスク

Struts 1はすでにサポートが終了しており、新たな脆弱性が発見されても修正されることはありません。実際にCVE-2014-0094など、致命的な脆弱性が放置されている状態です。攻撃者にとっては狙いやすい”的”となっており、特に「*.do」などStruts特有のURL拡張子は容易に検索・攻撃可能です。

人材の確保が困難

Struts 1の経験を持つエンジニアは年々減少しています。新卒や中途のエンジニアがStrutsを学ぶ機会はほとんどなく、社内で維持できる人材がいない、という状況に陥る企業も増えています。人の確保には単価が高い高齢のエンジニアを探すこととなり、非常に時間とコストがかかってしまいます。

保守・拡張の非効率

フレームワークが古くなると、ちょっとした改修でも大きな手間がかかります。また、新しいライブラリやツールとの互換性がなく、他のシステムとの連携も困難になります。したがって、改修に向けて作りこみや個別のカスタマイズをするライブラリやツール、モジュールが必要になってきてしまいます。それらの作りこみやカスタマイズは、将来的に更なる保守・拡張の非効率を生むこととなり、悪循環に陥ることとなります。

Struts移行の全体像:3ステップで安全・確実に

移行を成功させるための大まかな流れは、以下の3つのステップに整理されます。

Step 1:自動コンバート可能な部分の抽出と変換

- Strutsの設定ファイル(struts-config.xml)をSpring設定クラスへ自動変換

- JSPに埋め込まれたStrutsタグを、ThymeleafやJSPの標準タグに自動変換

- バリデーション定義の自動マッピング(Struts Validator → Spring Validation)

Step 2:実行中コードのトレースによる移行範囲の特定

- 設計書がなくても、実行中のリクエストから使用中のActionや設定を抽出

- 未使用コード・画面を除外して移行対象を最小化

- 既存機能と新機能の差異を自動テストにより検出

Step 3:手作業による補正と再設計

- 複雑なビジネスロジックや遷移制御の再設計

- Struts特有のForwardチェーンをSpring MVC構成へ再構築

- 独自拡張タグやプラグインのSpring化

これにより、システム全体の7割は自動変換で効率化され、残りの3割をプロの手作業で丁寧に補正することで、品質とスピードの両立を実現します。

脆弱性のあるStrutsからSpringへのスタイルズのフレームワーク移行サービスはこちら→

自動化で変換できる主な要素

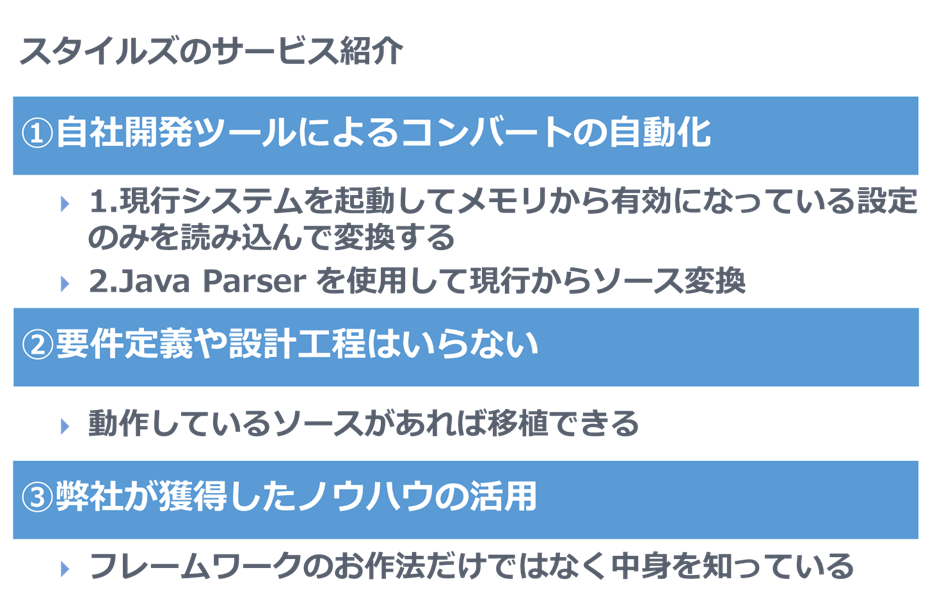

Styles社が提供する自動コンバートツールにより、以下のような部品は高速かつ安全に変換可能です。

- struts-config.xml や validation.xml など設定ファイル全般

- form-bean定義 → Springの@ModelAttributeやFormオブジェクトへ

- ActionMapping → ControllerやRequestMappingへ

- JSP内のStrutsタグライブラリ(html:form, logic:iterate等) → 標準JSP/Thymeleafタグへ

- Validator定義 → Bean Validation(@NotNullなど)へ

これらはあらかじめ定義されたルールにもとづき変換されるため、人の作業なしに実現できます。

手作業が必要な箇所とは?

逆に、自動変換では対応が難しい領域は以下の通りです。

ビジネスロジックを内包するActionクラス

特にAction内で業務ルールが混在している場合、SpringのController/Service構造に応じた再設計が必要です。

遷移制御(Forwardチェーン)

StrutsでのAction to Actionチェーンは、Springでは非推奨。そのため画面遷移の再構築が求められます。

独自タグ/カスタムバリデータ

Struts特有のカスタムタグやValidatorが存在する場合は、Springに合わせた実装置換が必要です。

トランザクションや例外制御の統合

Seasarや独自実装でのTx管理は、Springの@Transactionalに再構成する必要があります。

「設計書がない」「使っていない画面が多い」でも大丈夫

Stylesでは「実行中コードのトレース機能」により、稼働している機能だけを自動抽出できます。たとえば以下のようなケースが該当します。

- ログトレースで実際に使われているAction、JSP、Validatorを特定

- 未使用の画面や設定を除外して移行コストを削減

- 旧システムと新システムの差異を自動テストで検証し、品質を確保

これにより、「設計書がないから移行できない」という課題を現実的に解決します。

リスクを避け、技術的負債を残さないために

Struts 1はすでに開発停止・サポート終了しており、そのまま使い続けるのは”見えないリスク”の温床です。ですが、すべて作り直す必要はありません。Styles社のソリューションでは、

- 自動変換ツールで7割を高速に移行

- トレース技術でムダを省き

- プロによる再設計で確実に仕上げる

というハイブリッド方式を採用することで、現実的な予算とスケジュールでの脱Strutsが可能です。「設計書がない」「コードが複雑」「どこまでが必要か分からない」といった悩みを抱える方こそ、今こそ一歩踏み出すタイミングです。Stylesでは、そうした企業を対象に無料アセスメントや初期診断も提供しています。ぜひ相談してみてください。